Journalisme: Collectif Vs Personal Branding

Si le web permet à chaque journaliste de devenir un média à lui seul, le renouveau de la presse passera nécessairement par le collectif. C'est une nouvelle alchimie qu'il faut trouver, en tenant compte des bouleversements du paradigme nés d'Internet.

“Ne hais pas les médias, deviens les médias !”…On doit ce slogan coup de poing à Jello Biaffra, chanteur du défunt groupe punk californien Dead Kennedy’s et aujourd’hui imprécateur activiste de son état. C’est aussi la devise-manifeste du site Indymedia, qui entend contourner les médias et les journalistes “officiels” pour offrir une couverture “indépendante et non marchande” de l’actualité… avec un fort tropisme anti-capitaliste et anti-système en général qui donne systématiquement à sa relation des faits le ton d’un tract zapatiste. Une démarche pour moi totalement hors sujet car l’information n’est pas propagande, même quand il s’agit de contrer une supposée propagande médiatique dominante.

S’il est nul et non avenu dans son acceptation gauchiste, démagogique et foncièrement anti-”caste” journalistique, ce “Don’t hate the media, become (ou be) the media” reprend une force insoupçonnée à la lumière de la révolution numérique. Révolution qui, pour le coup, en est une et pas seulement sur le plan technologique ! Car en permettant à l’individu de devenir un média à lui tout seul et de toucher directement un public avec les blogs, Twitter, et les autres outils de partage “social” de l’information, Internet offre surtout une occasion historique aux journalistes de reprendre en main leur destin. De se réapproprier le journalisme. En évitant au possible l’écueil individualiste et narcissique du “personnal branding”. Car si la profession rime souvent avec ego, en matière de presse tout naît et tout renaît paradoxalement du collectif.

La machine à normaliser

Depuis le tournant des années 2000, le métier a singulièrement échappé à ses acteurs, à ses auteurs. À tous ceux, du stagiaire au rédacteur en chef, qui font l’information en transformant la matière brute de l’actualité, de l’histoire en train de se faire, en sujets écrits, sonores, audiovisuels, multimédias. En moins de dix ans, la logique comptable, productiviste et purement utilitaire l’a emporté à tous les étages sur la logique journalistique et éditoriale. Les gestionnaires et les hommes du marketing ont pris les commandes et éjecté les hommes de presse de la tour de contrôle au prétexte qu’ils ne savaient pas gérer leur journaux. Ce qui était vrai. Petit problème : eux ils savaient faire des journaux. Et la presse qui était fondamentalement un métier de l’offre est devenu un métier de la demande, collant aux attentes supposées des lecteurs et à leur “temps de cerveau disponible”. Désormais, il fallait écrire court, simple, efficace, sans parti pris, pour “son” lecteur (mais qui est le lecteur sinon une image fantasmatique matérialisé par les sondages quanti et les études quali).

Depuis le tournant des années 2000, le métier a singulièrement échappé à ses acteurs, à ses auteurs. À tous ceux, du stagiaire au rédacteur en chef, qui font l’information en transformant la matière brute de l’actualité, de l’histoire en train de se faire, en sujets écrits, sonores, audiovisuels, multimédias. En moins de dix ans, la logique comptable, productiviste et purement utilitaire l’a emporté à tous les étages sur la logique journalistique et éditoriale. Les gestionnaires et les hommes du marketing ont pris les commandes et éjecté les hommes de presse de la tour de contrôle au prétexte qu’ils ne savaient pas gérer leur journaux. Ce qui était vrai. Petit problème : eux ils savaient faire des journaux. Et la presse qui était fondamentalement un métier de l’offre est devenu un métier de la demande, collant aux attentes supposées des lecteurs et à leur “temps de cerveau disponible”. Désormais, il fallait écrire court, simple, efficace, sans parti pris, pour “son” lecteur (mais qui est le lecteur sinon une image fantasmatique matérialisé par les sondages quanti et les études quali).

Résultat, la presse française qui avait une longue tradition flamboyante de presse d’opinion, de ton, de nerfs et de tripes s’est rendue à l’objectivisme de la presse anglo-saxonne (les faits rien que les faits quoique)… sans en avoir les moyens humains et financiers. Et elle a perdu une partie de son âme, ce qui était inscrit dans son code génétique et était au centre de son vrai contact avec le lecteur : le café du commerce, le pamphlet, le journalisme de récit et de grand reportage longtemps sanctuarisé par Albert Londres, Joseph Kessel et leurs disciples plus contemporains. Comme les Grecs anciens et modernes, les Français sont fondamentalement des Méditerranéens avides de débat politique dans la cité. Et pour débattre, se lancer dans des joutes rhétoriques hier au bistrot ou autour du gigot dominical, aujourd’hui sur les sites Internet des journaux et les réseaux sociaux, il faut s’informer à gauche, à droite, au centre, avec bonne et mauvaise foi. Il faut un journalisme de faits mais aussi d’humeur. Mais la machine à normaliser l’info s’est mise en route comme un rouleau compresseur dans les grands médias. Et la presse a perdu une bonne part de sa saveur et de son pouvoir d’attraction sur le lecteur.

La “grande catastrophe”

Responsable de cette “grande catastrophe” professionnelle et citoyenne, un imparable effet ciseaux paradoxal provoqué précisément par l’accélération des échanges liée à l’avènement de l’ère digitale : d’un côté marchandisation de plus en plus intensive de l’information dans un monde de plus en plus financiarisé, de l’autre effondrement du modèle économique historique de la presse basé sur la vente au numéro et les recettes publicitaires. Autrefois, l’information n’était pas un “produit comme les autres”, les journaux n’étaient pas encore des entreprises, informer le citoyen relevait pratiquement d’une mission de service public au même titre que l’éducation. Tout le système construit dans le généreux élan de l’après-guerre – distribution coopérative des journaux permettant au plus petits d’accéder aux kiosques grâce à la quote-part des plus gros, aides publiques à la presse représentant bon an mal an plus d’1 milliard d’euros – l’avait été dans cet esprit. Mais ce bel édifice s’est lézardé, puis littéralement décomposé sous nos yeux (Presstalis, les ex-NMPP, sont en quasi-dépôt de bilan tout comme le fleuron de la presse quotidienne qu’est “Le Monde“) quand l’économie réelle, qui est la seule loi qui vaille dans un monde marchand – c’est ainsi – a repris ses droits sur le bien public.

Le Roi est nu

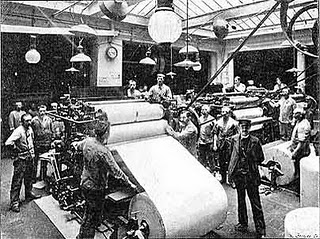

Il a longtemps été de bon ton de tout mettre sur le dos du tout puissant syndicat du Livre CGT, qui a enchaîné les grèves pour défendre coûte que coûte ses emplois et les avantages (salaires supérieurs à ceux des journalistes, horaires bien inférieurs, monopole d’embauche, etc.) liés à son statut. Un autisme corporatiste qui a contribué à scier la branche imprimée sur lequel les ouvriers du Livre était assis. Mais aujourd’hui que le roi est nu, que la civilisation du papier est balayée par le Tsunami numérique, que des centaines de titres et des dizaines de milliers d’emplois disparaissent à mesure que le lecteur “digital native” bascule sur les écrans, la presse dans son ensemble doit s’interroger sur sa part de responsabilité. Et les journalistes, qui, il faut l’avouer, se sont laissés vivre pendant des années (il était confortable et parfois souhaitable sur le plan déontologique de ne pas s’intéresser à la manière dont les journaux vivaient et assuraient nos salaires), devraient être en première ligne de cette réflexion auto-critique sur l’évolution de leur métier et de leurs missions vis-à-vis des lecteurs. Précisément pour réinventer le journalisme de l’ère numérique et ne pas tous finir comme des “Newsosaures”. Las ce n’est pas vraiment le cas aujourd’hui. Difficile de se lancer dans une vaste introspection professionnelle, de réfléchir, d’innover, d’entreprendre, quand on court la pige ou que l’on travaille à flux tendu comme des OS multi-tâches dans des fabriques de l’info (je force un peu le trait car on est toujours mieux en col blanc qu’en col bleu).

Dans les marges

Alors comme je vous le serine dans la plupart de mes récents billets, le journalisme est peut-être en train de se réinventer dans les marges digitales. Sur les blogs, chez OWNI et ailleurs, le plus souvent en dehors des grands médias, on expérimente de nouvelles formes de traitement de l’information et de narration adaptées aux écrans et à l’interactivité : journalisme de récit hypermédia permettant au lecteur de faire son chemin à sa guise dans l’histoire, un peu le reportage dont vous êtes le héros (voir à ce propos cet excellent billet de Nicolas Maronnier) ; journalisme de données ou data-journalism permettant de présenter l’information de manière visuelle et dynamique qui ne se suffit en aucun cas à lui seul (voir mon avis un peu rugueux dans ce post) mais qui donne une nouvelle dimension au traitement de l’actualité ; web-documentaire qui permet à l’internaute d’accéder à une mine d’infos complémentaires (données statistiques, cartes, photos, diaporamas…), un genre mis en lumière par le succès de “Prison Valley” sur Arte, etc.

Mais les journalistes se réapproprient aussi leur métier en reprenant la parole sur les blogs et sur Twitter jusqu’à devenir totalement addict à ces nouveaux médias qui, en deux clics et beaucoup de travail quand même, les transforment eux-mêmes en média. “To be or not to be a tweet journalist” , devenir une “marque” d’information à soi tout seul, telle est la question que je me suis posé et que se posent de plus en plus de confrères.

Personnal branding or not ?

Personnal branding or not ?

En fait le “journaliste-marque” (voir ce bon billet de David Réguer) est à mon sens un fantasme, peut-être plaisant pour certains sur le plan narcissique (finalement ce n’est pas autre chose que le chroniqueur, éditorialiste, billettiste vedette d’hier). Les journalistes auto-starifiés en oublient que sans leur média d’origine qui les a marqués de leur sceau originel ils ne seraient rien. Ils en oublient aussi que “le message est le médium”, comme disait ce bon vieux Mac Luhan… en aucun cas le messager. Mais ce fantasme du journaliste-marque est aussi dangereux sur le plan journalistique et philosophique. J’assume ma part de schizophrénie : je tiens ce blog et un fil Twitter qui font peu à peu de ma signature une petite marque… Lancé en septembre 2009, Mon écran radar, monté avec les moyens du bord, affiche 6000 visiteurs uniques au compteur. Et mon compte Twitter flirte avec les 1500 abonnés. C’est une expérience fascinante, épuisante et flippante à la fois. Mais que j’espère vivement transformer un jour en expérience collective dans le cadre du journal qui m’emploie, ou ailleurs quand les aléas ou les opportunités de la carrière en décideront ainsi.

Car j’appartiens à une génération qui a grandi dans le collectif des bouclages rock’n roll et un peu arrosé : un journal c’était et ce devrait encore être une équipe, une alchimie d’individus venus d’horizons divers, alliant curiosités multiples et variés, tropisme, points forts et talents très différents. C’est de ce mélange humain aléatoire et improbable que naît une vraie ligne éditoriale. Un ton. Une manière unique de traiter l’information qui font que Libé est Libé, Le Monde est Le Monde“et Les Échos sont Les Échos. Et que le lecteur s’y retrouve, adhère, devient et reste fidèle à son journal hier papier, demain sur tous les écrans. Cette alchimie unique est aujourd’hui en danger. Pour les raisons économiques et managériales évoquées ci-dessus, les journaux deviennent peu à peu des entreprises à produire de l’information et y perdent parfois leur identité en même temps que les journalistes ne savent plus où ils habitent, qui ils sont, pour qui ils écrivent à force de faire du flux plus ou moins markété. Dans des conditions où ils n’ont plus le temps de réfléchir à ce qu’ils font. Où l’enquête, le reportage et l’investigation deviennent l’exception au bénéfice d’une couverture exhaustive mais standardisée et fortement redondante de l’actualité… de plus en plus conformiste et de moins en moins différenciante pour le lecteur.

Les blogueurs à la rescousse

“Don’t hate the media, become the media”… Au contraire de certains activistes alter ou ultra des deux bords, je ne hais pas les médias. Je les aime, je les adore, je suis un camé de l’info. J’ai envie de voir renaître la presse écrite tel le Phoenix là où l’on prédit souvent sa mort. Mais cela ne se concevra que par le collectif journalistique et sans doute avec le renfort de blogueurs talentueux et expérimentés qui, sans être nécessairement encartés, apporteront leur vision du monde (et accessoirement leur audience Internet) à la brique informationnelle de base, à la colonne vertébrale éditoriale constituée par la rédaction. À condition d’être payés bien sûr. A cet égard le Huffington Post montre la voie : en cinq ans, le site fondé par la journaliste politique conservatrice Arianna Huffington s’est imposé dans le top 10 des sites d’information américains en misant notamment sur l’agrégation de blogs vedettes, des médias à eux tout seul. En mars, le HuffPost comptait 13 millions de visiteurs uniques (+ 94 % d’une année sur l’autre) selon Nielsen Online. Plus que le Washington Post et il menace désormais carrément la “vieille dame grise” qu’est le New York Times (16,6 millions) !

Et le lecteur dans tout cela ? Peut-il, doit-il lui aussi devenir un média sans porter une carte de presse ? On a beaucoup glosé sur l’avènement du journalisme participatif associant citoyens, blogueurs et “vrais” journalistes professionnels pour couvrir l’actualité à la manière du site d’origine coréenne OhmyNews (“every citizen is a reporter”), du site d’investigation Wikileaks qui permet à tout à chacun – journaliste ou non – de diffuser des informations sensibles, ou plus près de nous d’Agoravox, de Rue89 ou du Post . Chacun à sa façon – bordélique ou très carrée, réellement participative ou très encadrée – a choisi de permettre au lecteur de devenir un acteur de l’information. Démarche louable et intéressante en cela qu’elle remet aussi le public au centre de la problématique journalistique en forçant les encartés professionnels à se remettre en question.

Et le lecteur dans tout cela ? Peut-il, doit-il lui aussi devenir un média sans porter une carte de presse ? On a beaucoup glosé sur l’avènement du journalisme participatif associant citoyens, blogueurs et “vrais” journalistes professionnels pour couvrir l’actualité à la manière du site d’origine coréenne OhmyNews (“every citizen is a reporter”), du site d’investigation Wikileaks qui permet à tout à chacun – journaliste ou non – de diffuser des informations sensibles, ou plus près de nous d’Agoravox, de Rue89 ou du Post . Chacun à sa façon – bordélique ou très carrée, réellement participative ou très encadrée – a choisi de permettre au lecteur de devenir un acteur de l’information. Démarche louable et intéressante en cela qu’elle remet aussi le public au centre de la problématique journalistique en forçant les encartés professionnels à se remettre en question.

Le journalisme est un métier

Mais sans corporatisme aucun, le journalisme est un métier qui s’apprend, un peu à l’école mais surtout sur le tas. Encore une fois, tout en ouvrant grand la porte aux lecteurs, blogueurs et citoyens, les journalistes doivent se réapproprier leur métier. En comprendre les ressorts économiques, en cherchant eux aussi de nouvelles formes d’écriture intégrant la technologie, et pourquoi pas eux aussi de nouveaux modèles économiques adaptés à la grande mutation digitale. Et pour moi, encore une fois, cela se fait collectivement en équipe, en bande, en clan, en gang (en “meute” diront certains contempteurs de la profession). Alors devenir un média à moi tout seul, oui peut-être…mais pas tout seul !

—

Billet initialement publié sur Mon écran radar ;

photo de une CC Flickr euthman

Laisser un commentaire